এই বর্ষা সেই বর্ষা

ইয়াসিন আযীয

প্রকৃতির আপন খেলায় বর্ষা আসে বর্ষা যায়, তাতে কার-বা আসে কার-বা যায়। পৃথিবীর সব দেশের প্রকৃতিতে যে বর্ষা আসে তেমনটি নয়। কোনো কোনো দেশে বর্ষা নামের কোনো ঋতুই নেই হয়তো। তবে আমাদের বাংলাদেশে বর্ষা আসে পঞ্চইন্দ্রিয় স্পর্শকরে সাড়ম্বরে। এখানে বর্ষাকে ঋতুর রানি বলা হয়। আমাদের দেশে যারা শহরে বসবাস করেন, তারা আসলে বর্ষার প্রকৃত রূপ বা সৌন্দর্যকে পুরোপুরি দেখতে বা উপভোগ করতে পারেন না। তারা শুধু বর্ষার বৃষ্টিতে রাস্তার পাশের খানাখন্দ ভরে যাওয়া এবং অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার কারণে চলাচলে ভোগান্তি ছাড়া কিছুই দেখতে পান না। বর্ষার প্রকৃত রূপ বা সৌন্দর্য—সেটা শুধু গ্রামেই বিরাজমান। তবে ছোটবেলায় দেখা বর্ষার রূপ বা সৌন্দর্যে বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তন এসে দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। যেমন পার্থক্য ছিল মা-বাবার কাছে শোনা তাঁদের সময়কার বর্ষার সাথে আমাদের সময়ের। যাই হোক, ষড়ঋতুর বাংলাদেশে আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। খাতা-কলমে শ্রাবণ মাস বর্ষার বিদায়ি মাস হলেও আমাদের দেশের নিম্নাঞ্চলে বর্ষা স্থায়ী হয় প্রায় আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত। ছোটোবেলায় আমরা দেখেছি গ্রীষ্মের শেষে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষ দিকে বৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়ে নদী-নালা, খাল-বিল নতুন পানিতে ভরতে শুরু করে বাড়ন্ত পানি বর্ষার আগমনি বার্তা নিয়ে আসতো। শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত অবধি বর্ষার সেই পানি থাকত।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার নিচু অঞ্চলের বর্ষার ব্যাপ্তি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। আশ্বিন মাসে রবি মৌসুম শুরু হয়। এ সময় কৃষক একটু আগাম, নরম মাটিতে চাষ ছাড়াই বিভিন্ন ফসলের বীজ বপন করে থাকেন। আমাদের অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলে ‘আ-না বোনা’। তবে কৃষির ভাষায় যাকে বলে বিনা কর্ষণ বা শূন্য কর্ষণ চাষ পদ্ধতি। অর্থাৎ চাষ ছাড়াই বীজ বপন করা। অনেক সময় দেখা যেত কার্তিক মাসে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে সে সব ফসলের বীজতলা ও নতুন চারা নষ্ট তো হতোই জমিতে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যেত। এরকম বৃষ্টি প্রতিবছরই কমবেশি হয়ে থাকে। এই বৃষ্টি সাধারনত কার্তিক মাসে হয় বলে কৃষকেরা এর নাম দিয়েছেন ‘কাইত্তানি’। কখনো কখনো কাইত্তানির সাথে পানি বৃদ্ধি পেয়ে জমিতে বর্ষাকালের মতোই নৌকা চলতো। ঠিক এভাবেই হেমন্ত পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়িত্ব লাভ করতো।

“বৃষ্টির মাধ্যমে তিনি হয়তো বছর বছর আমাদের জলাশয়সমূহে মাছ ফেলে থাকেন—ছোটোবেলায় এরকম ধারণা ছিল আমাদের ছোটদের মাঝে। বর্তমানে আমরা যে হারে পুকুর ও খাল সেচে বছরবছর ডিম ও পোনাসহ মাছ ধরে ফেলছি, সৃষ্টিকর্তা হয়তো আর বেশিদিন বৃষ্টির সাথে মাছ ফেলবেন না। পানি সেচে ডিম ও পোনাসহ মাছ ধরার আহাম্মকি পদ্ধতি দেখে এর বেশি আর বলতে ইচ্ছে করে না।”

জ্যৈষ্ঠের শেষে দিকে যে বৃষ্টি এবং নদী নালায় পানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ষা আগমনীবার্তা পাঠাত বাংলার প্রকৃতিকে, সে বৃষ্টির হার আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকতো। দেখা যেত প্রথম সাতদিন, একটানা রাতদিন, বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে তো, ঝরেই যাচ্ছে। কখনো গুড়িগুড়ি, কখনো মুষলধারে। আকাশের যেন কোনো ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। কালো মেঘে ঢেকে থাকতো প্রতি ক্ষণ। কখনো কখনো টানা সাতদিন একটিবারের জন্য মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দিতে ব্যর্থ হতো! দিন যত গড়াতো বৃষ্টি যেন ততই বাড়তে থাকতো। ‘বৃষ্টিরা সাত বোন, ওরা জ্যৈষ্ঠে বেড়াতে এসেছিল বাবার বাড়িতে। আষাঢ়ের প্রথমদিন থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছে সাত বোন। ছোট বোন বিদায় নিচ্ছে সবার শেষে। এ কারণে বেশি কান্না করছে সবাই। যার ফলে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে।’ এরকম মিথ প্রচলিত ছিল গাঁয়ে। বৃষ্টি কম হলে আর এই মিথ শুনতে পাওয়া যেত না। দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি হলে মা পঞ্জিকা বের করে দেখতেন এবং অন্যদেরকে বলতেন এটা ‘পাঁচোরবির মাস’ তাই এতো বৃষ্টি। আসলে পাঁচোরবির মাস বলতে, যে মাসে পাঁচটা রবিবার থাকতো তাকে বুঝাতেন মা-চাচিরা। যদিও পাঁচোরবির মাসে বৃষ্টি বেশি হওয়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। বর্তমানে শহরে বসবাস করে সেই বর্ষাকাল আর অনুধাবন করা হয় না। কখন আসে কখন হারিয়ে যায় বর্ষা কিংবা শরৎ—কালের যাত্রায় সে খবর রাখার সময় বড়ই সীমিত! তবুও মাঝরাতে কখনো ঘুমের ঘোরে মনে হয় আমি শুয়ে আছি আমাদের গ্রামের বাড়ির পিছনের বারান্দাতে; টিনের চালায় বৃষ্টির শব্দে আমি পুলকিত হচ্ছি। পাশের ঘরের আলতু ভাই ঘরের পিছনের পুকুরে নৌকার পানি সেচে নৌকা চালানোর উপযোগী করে নিচ্ছেন। আর সেই পানি সেচার শব্দ কানে আসতেই আমি ‘ভাই আমারে লইয়া যান’ বলে জোরে গলা ফাটাচ্ছি। যাই হোক আমরা বর্ষার যে সৌন্দর্য এখনো চোখ বন্ধ করলেও দেখতে পাই, তা আমাদের সন্তানেরা চোখ মেলেও দেখতে পারে নি, পারবেও না।

বর্ষার আগমনে অবিরাম বৃষ্টিতে যখন পুকুর খাল ভরে যেত, তখন স্রোতের বিপরীতে টেংরা পুঁটিসহ বিভিন্ন মাছ লাফিয়ে উঠতো। কই মাছ কানে হেঁটে ডাঙায় উঠে যেত। বৃষ্টি শেষে পুকুর পাড়ে বা আশেপাশের শুকনো যায়গায় বা সামান্য পানিতে কই মাছ পাওয়া যেত। বৃষ্টির পরে ডাঙ্গায় কই মাছ ধরার অভিজ্ঞতা গ্রামে অনেকেরই রয়েছে। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল খুব, তাই স্কুলে ছাত্রছাত্রির উপস্থিতি কম থাকায় দুই বা তিন ক্লাস পরেই ছুটি হয়ে যায়। আধভেজা হয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে গোসল করার জন্য পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি পুকুর জলে টইটম্বুর। পুকুরের সাথেই আমাদের একটি পাট খেত ছিল। পুকুর পাড় ধরে একটু আগাতেই পাট খেতের ভেতর থেকে কাঁদাপানিতে মানুষের হাঁটার শব্দ পাচ্ছিলাম। আরো একটু এগিয়ে যেতেই দেখি আলতু ভাই মাছ ধরছেন। সে মাছ ধরায় বরাবরই পটু। সারাবছরই সে পুকুর, খাল, বিল এবং নদী থেকে মাছ ধরে থাকেন। এটা তার নেশা। পানিতে মাছ থাকলে তার হাতে ধরা দিতেই হবে। আমি দৌঁড়ে বাড়ি চলে এলাম। একটা দা, পাতিল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ঢুকে পড়লাম খেতের মধ্যে। আমাদের পুকুরের পাশেই ছিল আমার চাচাতো কাকাদের একটা বড় পুকুর। সে পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। পুকুরটিতে খেতের পানি প্রবেশ করায় কই, শিং, মাগুর, টেংরা, পুঁটি, ভেদাসহ নানা রকম মাছ উঠে পানির স্রোতের বিপরীতে বাধ্যগত ছাত্রের মতো আমাদের কাছে এগিয়ে আসছিল। মনে হয় ওদের জন্মই হয়েছিল আমাদের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য। আলতু ভাই আর আমি মাছ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আনন্দে টপাটপ ধরছিলাম আর পাতিলের মধ্যে রাখছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার পাতিল ভরে গেল। সেদিন বৃষ্টির সময় পুকুর থেকে যে পরিমাণ মাছ উঠে এসেছিল, সে পরিমাণ মাছ এখন সারাবছরেও পাওয়া যায় না। আসলে এখনকার মতো তখন পানি সেচে মাছ ধরা হতো না। তাই সারাবছরই আমাদের এলাকার সমস্ত পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। আমি মাছ খেতে (নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যতিত) খুব একটা পছন্দ না করলেও আমার মাছ ধরার প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। তাই বর্ষাকালে নতুন পানিতে মাছ ধরতে গিয়ে দিনের অনেকটা সময় আমার পানিতেই কাটতো। ফলে আমার পায়ে ঘাঁ হয়ে যেত। বর্ষার সে ঘাঁ ভালো হতে হতে শীত চলে আসতো! মাছ ধরা নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি আছে—সেগুলো হয়তো অন্যদিন বলা যাবে। তবে একটি ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আমাদের ছোট একটি কেতলি ছিল। ওই কেতলি দিয়ে বাবা ওজু করতেন। একদিন বৃষ্টির সময় আমি সেই কেতলিটা টিনের চাল থেকে যে বরাবর মাটিতে পানি পড়ে সেখানে রেখেছিলাম বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য। কয়েক ঘন্টা পরে যখন আমি বৃষ্টির পানিসহ কেতলিটা ঘরে তুললাম—দেখি কেতলির ভেতর একটা টেংরা মাছ! আমি ঘরের সবাইকে জিগ্যেস করলাম কেউ মাছ রেখেছে কিনা। সবাই জানালেন, তারা কেউ রাখেনি। অন্য কোন উৎস থেকে এসেছে কিনা সেই তদন্ত করেও কোনো উত্তর মেলেনি। মাছটা বৃষ্টির পানির সাথে আকাশ থেকে পড়েছিল এই ধারণাই আমি ছোটোবেলা থেকে পুষে রেখেছিলাম মনের ভেতর। কিন্তু হাসির পাত্র হবো ভেবে কাউকে বলিনি কখনো। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে মাছ বৃষ্টি হওয়ার খবর এবং এর কারণ জানতে পারার পর ছোটবেলার ‘সেদিনের সেই টেংরা মাছটি হয়তো বৃষ্টির সাথেই পড়েছিল’—আমার সে ধারণা আরও প্রবল হয়েছে। বর্তমানে আমাদের এলাকায় এবং আশেপাশের সমস্ত পুকুর ও খাল প্রতিবছর সেচে মাছ ধরা হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার পরের বছর দেখা যায় ঠিকই সে সকল পুকুর ও খালে মাছ পাওয়া যায়। ‘এটা সৃষ্টিকর্তার দান! বৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বছরবছর আমাদের জলাশয়সমূহে মাছ ফেলে থাকেন’—ছোটোবেলায় এরকম ধারণাই ছিল আমাদের ছোটোদের মাঝে। বর্তমানে আমরা যে হারে পুকুর ও খাল সেচে বছরবছর ডিম ও পোনাসহ মাছ ধরে ফেলছি, সৃষ্টিকর্তা হয়তো আর বেশিদিন বৃষ্টির সাথে মাছ ফেলবেন না। পানি সেচে ডিম ও পোনাসহ মাছ ধরার আহাম্মকি পদ্ধতি দেখে এর বেশি আর বলতে ইচ্ছে করে না।

বর্ষায় বৃষ্টির কারণে অনেক সময় কাজ থাকত না গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের। তখন পুরুষরা গরু বাঁধাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য দড়ি পাকিয়ে রাখতেন। নারীরা মুড়ি ভাজা, নকশিকাঁথা সেলাই, শিকা বানানো প্রভৃতি কাজ করতেন। গ্রামে একটি কথা প্রচলিত আছে—‘নাই কাজ, তো মুড়ি ভাজ।’ কাজ নেই বলেই বর্ষায় মুড়ি ভাজা হতো আমার কাছে এমনটা মনে হয় না। বর্ষায় ভাজা মুড়ি প্রায় সারাবছর খাওয়া হতো। তাই নির্দিষ্ট একদিন প্রায় সারাদিনধরে চুলার কাছে থেকে মুড়ি ভাজতে হতো। চাল এবং বালি গরম করতে প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন হয়। সারাদিন ধরে তাপের কাছে থাকতে হয় বলেই বর্ষার বৃষ্টিময় ঠাণ্ডা পরিবেশকে মুড়ি ভাজার জন্য বেছে নিতেন মা-চাচিরা। ঘরে ভাজা মুড়ির মজাই আলাদা। থাকার ঘর থেকে রান্না ঘর কিছুটা দূরে হয়ে থাকে গ্রামে। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টির জন্য ঘর থেকে বের হওয়া দুরূহ হয়ে যেত। তখন রান্না করতে দেরি হলে মুড়ি খাওয়া হতো। ঘরে থাকতো মাটির হাড়ি ভর্তি খেজুরের গুড়। সেই গুড় দিয়ে মুড়ি খেতাম আমরা। কখনো সরিষার তেল, পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে; কখনো-বা কোরানো ঝুনা নারকেল চিনি দিয়ে মেখে মুড়ি খেতেখেতে গল্প করে সময় কাটতো।

বর্ষা মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে হা-ডু-ডু খেলা হতো। কাজ কম থাকায় বিকেলে যুবকরা একত্রিত হয়ে হা-ডু-ডু খেলত। আমাদের বাড়ি থেকে নদীর দিকে যেতে মাটির রাস্তাটা একটা জায়গা বেশ প্রশস্ত ছিল। সেখানে হতো হা-ডু-ডু খেলা। ওহাব সরদার, নুরু ফকির, ফজলু ফকির, বছির সরদার, বোরহান মুন্সী, পান্নু মোড়লসহ অনেকেই অংশ নিতেন সেই খেলায়। এছাড়াও ছিলেন আমার এক চাচাতো ভাই নাসির উদ্দিন ফকির। সে ছিল বধির। তার জন্ম হয়েছিল সাত মাসে; তাই সে ছিল ছোটোখাটো এবং হ্যাংলা পাতলা গড়নের। কিন্তু চাষবাস, মাছ ধরাসহ সমস্ত কাজেই সে ছিল দক্ষ। হা-ডু-ডু খেলায়ও ছিল পটু। ছোটোখাটো গড়নের হওয়া সত্ত্বেও তাকে আটকানো ছিল কঠিন। ধরতে গেলেই লাফিয়ে উঠে মাথার ওপর দিয়ে চলে আসতো। হা-ডু-ডু ছাড়াও বৃষ্টির মধ্যে অলস সময় কাটাতে চোর-পুলিশ, ষোলগুটি, চার চার, টোক্কাটোকি ইত্যাদি খেলায় ব্যস্ত থাকতাম আমরা।

১৯৮৮ সালে হঠাৎ প্রচুর পানি হয় আমাদের দেশে। গ্রামে এটাকে বলে ‘বড়ো পানি’র বছর। এর পরে ১৯৯৮ সালের বন্যা ৮৮ সালের বন্যাকেও ছাড়িয়ে যায় আমাদের অঞ্চলে। ৮৮’র পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই ৮৮’র পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় পানি বেশি হতে থাকে। আব্বার কাছ থেকে শুনেছি ৮৮’র আগের বছরগুলোতে এতো বেশি পানি হতো না আমাদের অঞ্চলে। আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই, তবুও হঠাৎ করে এরকম বছর বছর পানি বেশি হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে একটা বিষয়কে আমার কাছে বড়ো কারণ বলে মনে হয়েছে। আর তা হলো—শরীয়তপুরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া কীর্তিনাশা নদীর তলদেশে পলি জমে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া। ঐ সকল বছরগুলোতে আমি দেখেছি কীর্তিনাশার প্রায় ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই শুষ্ক মৌসুমে নদীর তলদেশ দিয়ে হেঁটে পার হওয়া গেছে। ২০০৬ কিংবা ২০০৭ সালের পর থেকে আবার কীর্তিনাশায় নাব্যতা ফিরে এসে বর্তমানে আমাদের অঞ্চলে পূর্বের ন্যায় পানি কম হচ্ছে। এখানে একটা প্রশ্ন আসে—কীর্তিনাশায় নাব্যতা ফিরে এলো কিভাবে? আমরা দেখেছি পূর্বের কয়েকটি বছর দেশের সর্বত্র নদী থেকে বালু উত্তোলনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সে সময় কীর্তিনাশা নদীতেও বালু উত্তোলনের প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে ছিল। বালু উত্তোলনের ফলে নদীর তীর এবং তীরবর্তী অনেক রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়। ফলশ্রুতিতে সরকার নদী থেকে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

আমাদের অঞ্চলে একসময় বর্ষার প্রধান ফসল ছিল আখ এবং পাট। আউশ আমন ধানও চাষ হতো কিন্তু তা ছিল পরিমাণে কম। কারণ ততদিনে আমাদের দেশে ইরি ধানের আবাদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়াও অতিরিক্ত পানির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়তে না পারায় নীচু জমির ধানচারা তলিয়ে পঁচে যেত। একসময় গ্রামের কৃষক চালের জন্য আউস, আমনের ফলনের উপর নির্ভর করতো। বর্ষায় অনেক সময় আকাল দেখা দিত। গরীব মানুষ কিছুটা ফেন ভাতের আশায় সারাদিন গেরস্তের বাড়িতে কায়িক পরিশ্রম করত। এসব অবশ্য আমি দেখিনি। সবই মায়ের কাছে শোনা। ইরি ধানের আবাদ শুরু হওয়ার পর আর আকাল হয়নি। কারণ ইরি ধানের ফলন বেশি এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইরি ধান কৃষক ঘরে তোলে। ফলে তারা বর্ষায় নিশ্চিন্তে থাকে। শহরের মানুষ সারাবছরই চাল কিনে খায়। গাঁয়ের কৃষকের যদি এক সপ্তাহের জন্য চাল কেনা লাগে তবে সেটা তাদের কাছে দুর্ভিক্ষের মতো মনে হয়!

বর্ষায় বাজারে গুড় ও পাট বিক্রি করে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে যে কয়টি পণ্য বেশি কিনতে দেখেছি তা হচ্ছে— ইলিশ মাছ, গেন্ডারি বা বম্বাই আখ, পেয়ারা, কচু, কেরোসিন ইত্যাদি। গ্রামে বর্ষায় প্রচুর সাচরা মাছ পাওয়া যেত এবং শাকসবজি নিজেরাই আবাদ করতো বলে এর বাইরে খুব বেশি কিছু ক্রয় করার প্রয়োজন হতো না। পাট নিয়ে বাজারে যাওয়া হতো খুব ভোরে। সূর্যের আলো ফোটার আগেই পৌঁছাতে হতো। টেকেরহাট, আংগারিয়া, চন্দ্রপুর ও ভোজেশ্বর ছিল পাট বেচাকেনার জন্য প্রসিদ্ধ বাজার। আর আখের গুড় বিক্রি করা হতো ভোজেশ্বর ও আংগারিয়া। ভোজেশ্বর অনেক দূরে হওয়ায় আমাদের সময় খুব একটা যেতে দেখিনি। ভোজেশ্বর ও আংগারিয়াকে কেউ বাজার, কেউ-বা হাট বললেও প্রকৃত পক্ষে দুটিই বন্দর। যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সড়ক পথের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে ভোজেশ্বর ও আংগারিয়া বন্দর হিসেবে এদের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। ঠিক এভাবেই সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিবর্তন ঘটে বর্ষার সাথে সম্পর্কিত অনেক কিছুই গুরুত্ব হারিয়েছে। যেমন নৌকার ব্যবহার। আমরা ছোটোবেলায় গোসল করা, বেড়াতে যাওয়া, হাট-বাজারে যাওয়া, মালামাল পরিবহ সবকিছুতেই বর্ষায় নৌকার ব্যবহার করেছি। তখন নৌকা ছাড়া এক মুহূর্তও বর্ষায় চলা সম্ভব ছিল না। যখন পানির পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পেত তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যও নৌকা ব্যবহার করতে হতো। তবে সে সময় নারীদের জন্য বিষটি খুবই কঠিন হয়ে যেতো! মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশুপাখিরও কষ্ট বেড়ে যেতো। চৌকির উপর আরেকটা চৌকি বসিয়ে আমাদের মতো অনেক পরিবার বসবাস করেছ ১৯৮৮ সালের বড়ো পানির বছর। পানি বেশি হলে গ্রামগুলোকে পানিতে ভাসমান কচুরীপানার মতো কিংবা কোন কচ্ছপ গ্রামগুলোকে পিঠে করে পানিতে ডুব দিয়েছে বলেই মনে হয়। ১৯৮৮ সালের পর থেকে বছর বছর অতিরিক্ত পানি হওয়ার কারণে আউস আমনের সাথে আখের চাষাবাদও আস্তেআস্তে কমতে থাকে। অপরদিকে পানিতে পাট পঁচানো ও ধোয়া সহজ ছিল এবং ভালো দাম পাওয়া যেত বলে বাড়তে থাকে পাটের আবাদ।

যখন আখের চাষ বেশি ছিল। তখন আমাদেরসহ আশপাশের অনেক বাড়িতেই আখ থেকে রস এবং রস থেকে গুড় তৈরি হতো বর্ষা মৌসুমে। আখ থেকে রস বের করে গুড় তৈরির দৃশ্য আজও নষ্টালজিক করে তোলে। খেত থেকে আখ কেটে আনা, পাতা ছাড়ানো, দুই পাশের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেটে ফেলে স্তুপ করে রাখা। আখ থেকে রস বার করার তথা মাড়াই করার জন্য বেড়াহীন বড়ো ঘরের প্রয়োজন হতো। ওই ধরনের ঘরকে বলা হয় ‘গাছঘর’। গাছঘরের মাঝখানে থাকতো তিনটি লোহার চাকতি। একটি বড়ো, দুটি ছোটে। একে আমরা বলতাম ডলন। ডলন ঘোরাতে হতো গরু দিয়ে। দুটি গরুর পিঠে জোয়াল চাপিয়ে বাঁশ দিয়ে ডলনের সাথে বেঁধে দেওয়া হতো। গরু ডলনের চারপাশে ঘুরত আর গরুর সাথে ডলনও ঘুরতো। ছোটো দুই ডলনের মাঝখানে দেওয়া হতো আখ। ডলনের ডলা খেয়ে চাপে চিড়া চ্যাপটা হয়ে একপাশ দিয়ে রস অন্য পাশ দিয়ে বেড়িয়ে আসতো ডলনা বা ছোবড়া। রস জমা হতো গিয়ে একটি টিনের জারে। কয়েকটি জার ভর্তি হলে একটি বড়ো চুলার উপর একটি বড়ো পাত্র চাপিয়ে আগুন জালানো হতো। স্থানীয় ভাষায় বড়ো পাত্রটিকে বলা হতো ‘তাফাল’। তাফালের রস আগুনের জালে আস্তে আস্তে ঘন হয়ে গুড়ে পরিণত হতো। প্রথমেই ঠিক গুড়ে পরিণত হতো না। প্রথমে তাফালটাকে নামানো হতো চুলা থেকে। ওই সময়ের গুড়টাকে বলা হতো ‘চিট’। তাফালটা একটু কাত করে চিট নাড়া হতো বাঁশের হাতলযুক্ত একটুকরো কাঠ দিয়ে। এরপর তাফালের দু’পাশ থেকে গরম গুড় দুজন জোরে ঘষতে থাকতো বাশের হাতলযুক্ত দুটি মুগুর দিয়ে। মুগুরের নিচের লাল চিট কিছুটা শক্ত এবং অনেকটা সাদা রং ধারণ করতো। ওটাকে বলা হতো ‘ধোলি’। যা ছিল খুবই সুস্বাদু। চিট, ধোলি ও গরম গরম গুড় খাওয়ার কী যে মজা। যে কখনো খায়নি তাকে বলে বুঝানো যাবে না। ছোটোবেলায় খাওয়া সেই স্বাদ মনে হয় এখনো জিহ্বায় লেগে আছে। যাই হোক, ধোলি চিটের সাথে মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তেই রং পরিবর্তন হয়ে গুড়ে পরিণত হতো। আমরা অবশ্য গুড় বলতাম না। বলতাম মিডাই বা মিঠাই।

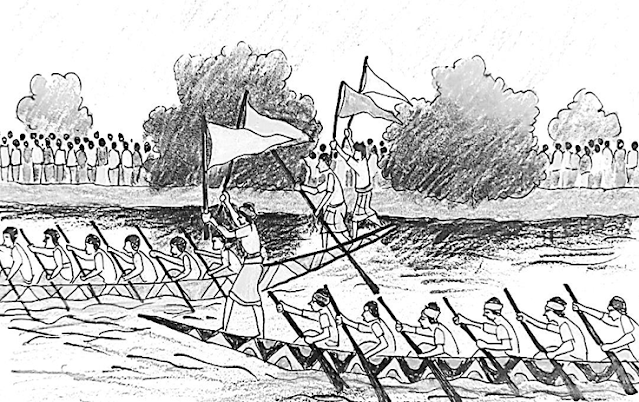

গ্রাম বাংলায় বর্ষাকালে আনন্দের একটি অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে নৌকা বাইচ। কীর্তিনাশা নদীর রাজগঞ্জ-আড়িগাঁও ও গয়াতলা বাজার অংশে মাঝে মধ্যে এবং আংগারিয়া বাজার অংশে প্রায় প্রতি বছর নৌকা বাইচ হতো। বিভিন্ন স্থানের বাচারি নৌকা, পানসি নৌকা অংশ নিতো সেখানে। সে সময়টায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হতো। যেদিন নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো সেদিন সকলের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করত। গ্রামের মানুষ এমনিতেই খুব সকালে কাজে নেমে পড়ে। আর যেদিন নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো, সেদিন মাঝ রাতের পর থেকেই কাজ শুরু করতো। যার যে কাজ থাকতো দ্রুত শেষ করে, গোসল ও দুপুরের খাবার সেরে নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে পড়তো। শুধু তাই নয়। যাওয়া-আসার সময় যারা ডিঙ্গি নিয়ে যেত তারা ডিঙ্গিওয়ালাদের সাথে, যারা কোষা নিয়ে যেত তারা কোষাওয়ালাদের সাথে, মোদ্দাকথা যারা যে ধরণের নৌকা নিয়ে বাইচ দেখতে যেত তারা সেই ধরণের নৌকাওয়ালাদের সাথে বাইচে লিপ্ত হতো। বলা চলে বাইচের ভিতরে আরেক বাইচ। যা ছিল অন্য রকম আনন্দের।

“তখন নৌকা ছাড়া এক মুহূর্তও বর্ষায় চলা সম্ভব ছিল না। যখন পানির পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পেত তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যও নৌকা ব্যবহার করতে হতো। তবে সে সময় নারীদের জন্য বিষটি খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াত। মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশু পাখিরও কষ্ট বেড়ে যেত। চৌকির উপর আরেকটা চৌকি বসিয়ে আমাদের মতো অনেক পরিবার বসবাস করেছ ১৯৮৮ সালের বড়ো পানির বছর। পানি বেশি হলে গ্রামগুলোকে পানিতে ভাসমান কচুরীপানার মতো কিংবা কোন কচ্ছপ গ্রামগুলোকে পিঠে করে পানিতে ডুব দিয়েছে বলেই মনে হয়।”

বর্ষায় গরিবের জন্য বিনা পয়সায় পুষ্টিকর কিছু খাবারের ব্যবস্থা হতো প্রাকৃতিক ভাবে। পাটশাক, শাপলা, কলমিশাক, সেচিশাক বিলে প্রচুর পাওয়া যেত। গরীব মানুষের জন্য এসব খাবার বিনা পয়সায় যোগান হতো।

বর্তমানে আষাঢ় মাসে আগের মতো একটানা সপ্তাহব্যাপি বৃষ্টি হতে খুব একটা দেখা যায় না। হলেও পাকা বাড়ি ও রাস্তাঘাট পাকাসহ গ্রামের জীবনযাত্রায় ব্যাপক উন্নতি ঘটায়—উঠান, রাস্তাঘাট কার্দমাক্ত হয়ে মানুষের চলাচলে তেমন বিঘ্ন ঘটে না। এখন প্রত্যন্ত গ্রামেও পিচঢালা সড়ক তৈরি হয়েছে। আমাদের সময় প্রতি ঘরে ঘরে ছিল নৌকা। নিতান্ত গরীব ছাড়া সকলেই আর্থিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ডিঙি, কোষা, পানসি নৌকা থাকতো। খুব বেশি গরীব হলে তারা কলাছাগ কেটে ভেলা বানাতো। পাট বাছাই ও কাটা, জাগ দিতে পুকুর বা খালে নেওয়া, জাগ দেওয়া, জাগ থেকে ওঠানো, ধোয়া, শুকানো এবং পরিশেষে বাজারে নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতো নৌকা। আখের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ভাবে নৌকার ব্যবহার ছিল। বর্তমানে পাট কাটা থেকে শুরু করে জাগ দেওয়া পর্যন্ত ভ্যান ব্যবহৃত হয়। পানির অভাবে পাট জাগ দেওয়ার জন্য হাহাকারের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। সামান্য যা পানি হয় তাও পাট পঁচাতে নষ্ট ও কালো হয়ে যায়। ফলে আগের মতো সোনালি আঁশ সোনারঙে আর চিকচিক করে না। পানি কম হওয়ার ফলে দেশি মাছও কমে যাচ্ছে দিন দিন। পানি কম হওয়াই মাছ কমে যাওয়ার মূল কারণ নয়। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করা যায়। সেগুলো হলো—শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচে পুকুর, খাল-বিলের মাছ ধরে ফেলা; প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কাঁচাপাকা সড়ক নির্মাণ করা, পুকুর, খাল, আবাদি জমি ভরাট করে স্থাপনা তৈরি, জমিতে রাসায়নিক সার ও কিটনাশক ব্যাপক হারে ব্যবহার ইত্যাদি। আগে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত বর্ষায়। আর সেই মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হতো কারেন্টজাল, বেরজাল ইত্যাদি। সে সব জালে ছোট ছোট মাছ ধরা পড়তো। তাই মাঝেমধ্যে পুলিশের অভিযানে জাল পুড়িয়ে ফেলা, জেল জরিমানা করা হতো। বর্তমানে চায়না দুয়ারি কারেন্টজাল থেকেও ব্যাপক হারে ছোট মাছ নিধনের অন্যতম ফাঁদে পরিণত হয়েছে। অতি সত্বর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে একসময় হয়তো পানি থাকবে, পানির মধ্যকার মাছ নামের প্রাণিটা চিরতরে হারিয়ে যাবে!

আগেই বলেছি পূর্বে গ্রামের প্রায় সকলের বাড়িতে নৌকা ছিল। এখন নেই বললেই চলে। রাস্তাঘাট হয়ে গেছে। মাটির কাঁচা রাস্তা এখন পিচঢালা হয়েছে। যে খালে সাঁকো ছিল সেখানে ব্রিজ হয়েছে। আমরা বিকালে নৌকা নিয়ে বাজারে গিয়ে চা খেতাম, আখ ও বাদাম খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, টিভি দেখতাম। ভাসমান পানিতে নৌকা ভাসিয়ে গান শুনতাম বা বই পড়তাম। বাতাসে নৌকা চলতে থাকতো আপন মনে। বিকালে কিংবা জোছনা রাতে ভাসমান পানিতে নৌকায় বসে গল্প করতাম—নিজাম, জাহাঙ্গির, ঝর্না এবং রফিকের মতো সমবয়েসিরা। এখন ঘরে ঘরে ডিশ, ইন্টারনেট। তরুণ, যুবা ও বড়োরা সকলেই যে যার মতো মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। হা-ডু-ডু খেলা, একসাথে আড্ডা দেওয়া হয় না আর। চোর-পুলিশ, ষোলগুটির মতো খেলার কথা নতুন প্রজন্ম হয়তো শোনেইনি! পানি কম হওয়ায় নৌকা বাইচ বর্তমানে হয় না বললেই চলে। তবে বর্তমানে পানি কম হচ্ছে বলে আগামীতে পানি কমই হবে তেমনটা কিন্তু নয়। অপ্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট তৈরি, প্রয়োজন মতো পানি চলাচলের জন্য ব্রিজ ও কালভার্ট না রাখা, ব্রিজ ও কালভার্ট মূল রাস্তা থেকে উচুর বিপরিতে অনেকটা নিচু করে তৈরি করা এবং পুকুর, খাল ও আবাদি জমি ভরাটের কারণে যে কোনো সময় হতে পারে বড়ো ধরনের বন্যা। যেমনটি ২০২২ সালে আমরা দেখেছি সিলেটে, ২০২৩ সালে দেখলাম চট্টগ্রামে। এবছর স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা চলছে কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী এবং আশপাশের জেলাগুলোতে। এসকল জেলার উজানে ভারতের রাজ্যগুলোতে অতি ভারি বর্ষণ এবং বাঁধ খুলে দেওয়াই এই আকস্মিক বন্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপরদিকে হাওড়ে অপরিকল্পিত পাকা সড়ক নির্মাণ এবং চট্টগাম-কক্সবাজার রেল লাইন স্থাপন—বিশেষজ্ঞদের মতে সিলেট এবং চট্টগ্রামের ভয়াবহ বন্যার জন্য দায়ী । তাই উঁচু রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্রিজ ও কালভার্ট রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও গবেষণা থাকা দরকার। পাশাপাশি পুকুর, খাল ও আবাদি জমি ভরাট বন্ধের বিষয়ে অধিক সচেতন হওয়া এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কোনো বিকল্প নেই।